博士課程学生の研究力向上とキャリア形成支援に

C-ENGINEの研究インターンシップを活用しませんか

C-ENGINEの研究インターンシップの狙い

C-ENGINEでは、研究インターンシップを、「一定期間企業で指導を受けながら、インターン生が、既知の知識体系に対する新しい視点、解釈、手法の提案に挑戦することで様々な気づきを得る一連の教育研究活動」と位置付けています。

通常のインターンシップのような一般的な見学・就業体験に止まらず、実際の企業の研究開発・課題解決を体験することにより、学生への教育的効果を最大限に高めることが目的です。

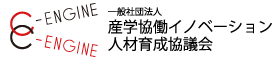

研究インターンシップは、実施テーマを構成する「問題」と、その解決「手法」の観点から、以下の4つのタイプに分類できます。

特に、1. フロンティアタイプは最もチャレンジングな課題に取り組むインターンシップ、一方4. 課題・手法検証タイプはより一般的な見学・体験に近いインターンシップとも捉えられますが、C-ENGINEのプログラムでは、実際の研究開発現場での体験を中長期で実施することで、4. 課題・手法検証タイプとしてスタートした場合でも、インターン生が提供する新鮮な意見・ものの見方が社内の課題解決や新たな手法の発見につながるなど、別タイプへ移行していく可能性も大いにあると考えています。

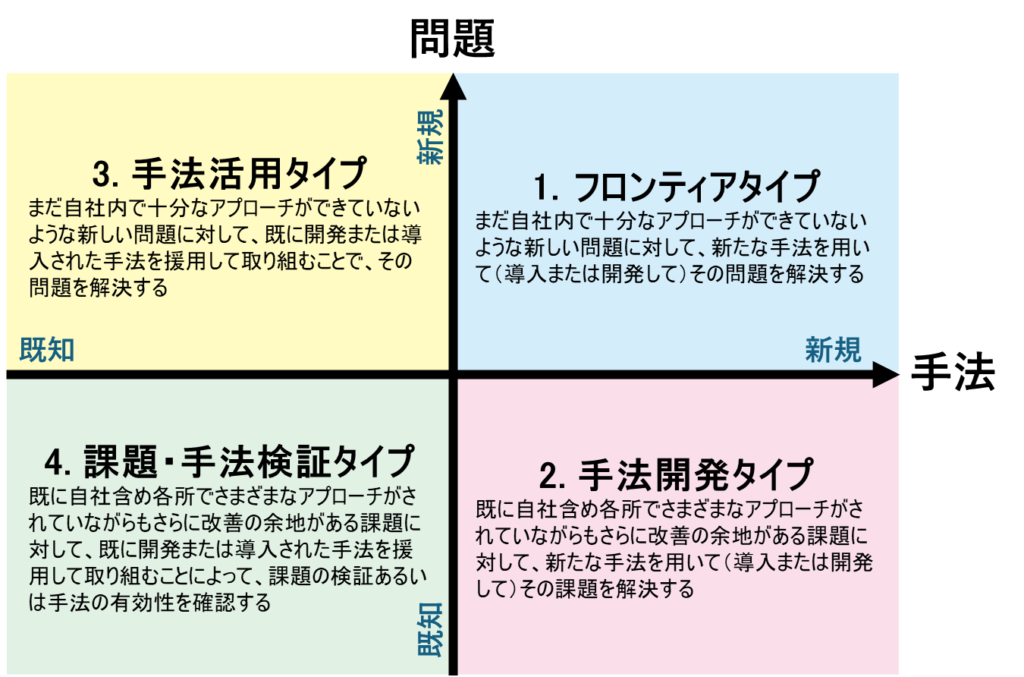

C-ENGINEの研究インターンシッププログラムでは、一般に、計画調整における自由度の高いプログラムです。各大学に所属する「大学コーディネーター」の支援により、インターン生の大学での研究活動状況を加味した調整を実施し、インターン生が能力を存分に発揮できるようなプログラムに調整。これにより、学生にとっても受入企業にとってもWin-Winなプログラムとすることができるようになっています。

C-ENGINE研究インターンシップご活用のメリット

研究力向上のための教育プログラム

- マッチングプロセスにおいて、期間や時期を含め、課題/目標の設定、手法の検討等を学生と企業が話し合いで決定できるので、実習を通して学生は自分の研究力の確認と更なる研究力強化に向けた気づきが得られます

- C-ENGINEが言語化したトランスファラブルスキル「RISE」各項目を自己査定し、実習において発揮/開発すべきスキルを明確にした上で実習に臨むことにより、実習終了後に企業から更なる向上のための助言を得ることができるので、研究に必要な資質・スキルの向上にむけた気づきが得られます

キャリア形成支援

- 企業が掲げるビジョン・ミッションの下で、どのような研究開発がどのようにおこなわれているかを直接体験する研究インターンシップを通して、学生は企業活動に対する自身の適性を確認できます

- アカデミアでの研究継続を学生が希望する場合においても、企業における研究について理解を深めることで、将来、さまざまなセクターとの共同研究の橋渡し、円滑な研究をおこなうための指導的役割が担えるようになります

大学コーディネーターの役割

C-ENGINEでは、各大学に「大学コーディネーター」を配置していただいております。大学コーディネーターとして、以下の取組みをご担当いただいております。

- 大学院生の研究インターンシップ参加希望者の相談、指導等

- 応募~実施終了までのマッチング支援、調整対応、終了後のフォローアップ

- インターンシップ実施契約等、実施に必要な手続き対応

- IDM(オンラインマッチングシステム)の大学・学生アカウント管理

- 学内でのC-ENGINEプログラム周知

お問合せ先

一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会(C-ENGINE)

TEL 075-746-6872

Mail contact★c-engine.org ※★を@に変えて下さい